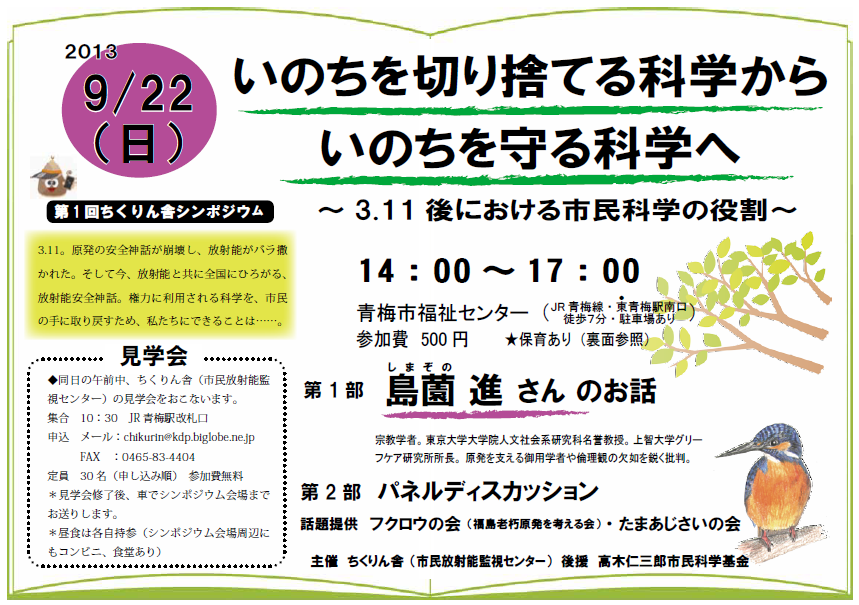

遅くなりましたが、2013年9月22日、青梅市福祉センターで行われました島薗進先生(上智大学教授・グリーフケア研究所所長)の講演録(要旨)を掲載いたします。

PDF資料:ここをクリックしてください

「いのちを切り捨てる科学からいのちを守る科学へ」

(主催者から島薗先生の紹介)

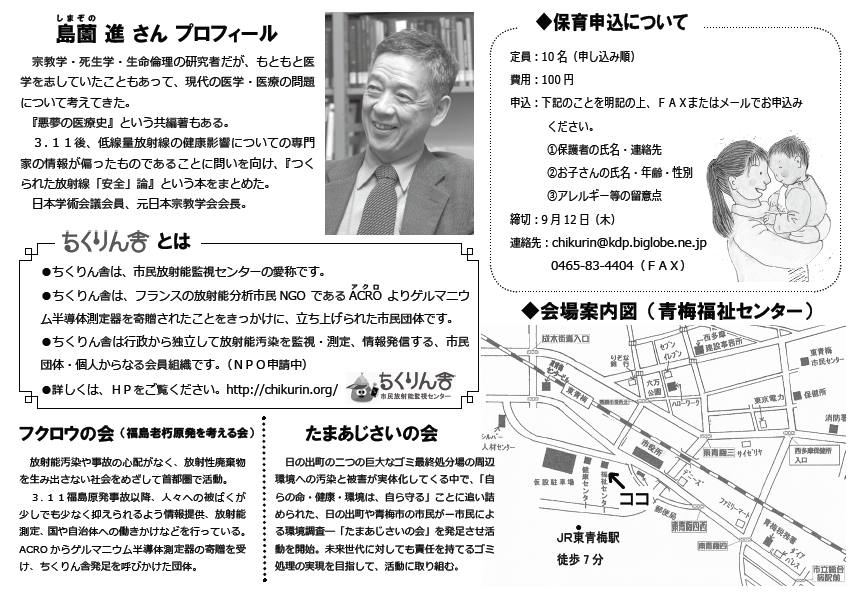

島薗先生は医学部のご出身であるが、宗教学、生命倫理、死生学の研究者である。そして現在の医学と医療の問題についても発言されている。特に3.11以降は低線量被爆の影響について、専門家の情報が偏ったものであることを鋭く批判されている。ご著書『つくられた放射線「安全」論』に詳しい

(講演要旨)

医療と宗教の関係をテーマに『科学』を見ると、1996年クローン羊、再生医療(山中教授)などは本当に人を助けるための医学であろうか?(金儲けになることは間違いないとしても)本当に人の福祉のためだろうか、との問題意識を抱くに至った。 それに『科学』の今日的問題に福島原発災害、生命科学、医学が繋がって見えてくる。

3.11直後の『直ちに影響はない!』とのキャンペーンにたいへん驚く。調べたらいろいろ見えてくる。被災された方々は何処に確かな情報があるのか判らなくて、悩んできた。 本来科学は信頼すべきものだが、科学が信頼できなくなって来た現状(大学の1980年台以降外部資金の問題に原因のひとつであると浮かび上がって来る。)

チェルノブイリ事故前後から日本では、LNT批判(低線量は安全であるとのキャンペーン)の強力な運動があり、その方向の研究が進んできていた。福島の事故に対しては理解できない、根拠に乏しい『安全論』が蔓延してきた。御用学者たちによって『科学』が『政治』によってゆらぐ、事実を歪める動き、理解しがたい動きがある。

欧州は原発批判が強く、原発推進派は困難に直面している。かたや日本は(政府の)お金を使って原発批判を封じ込めてきている。それは腐敗となって現れる。

日本の科学者の団体である『日本学術会議』の行動の迷走。三つの対策委員会をつくったものの、その一つである『放射線の健康への影響と防護分科会』の活動はオカシイ。学校再開の基準値20mSを決めるに当たって、如何に不当で、科学的ではない決定が行われたか。小佐古敏荘内閣官房参与の涙の辞任記者会見の記憶もあたらしい。同分科会の活動や原子力安全委員会、保安委員会の活動には問題がある。その特徴はたとえ委員長が決まっていなくても、活動をしているムラ社会である。つまりメンバーが相談しないでも仲間同士だから意思が一致する、『初めから結論ありき』なのである。『放射線を正しく恐れる』とのお題目は、つまり『低線量は危なくない』、ホルミシス論の低線量は却って体に良いなどと、そのような講演会をしている。その趣旨たるや、そもそも認識がおかしい。これは市民に正しい情報提供活動を怠る、科学者を代表する団体である日本学術会議としてあるまじき行動である。到底信頼を寄せることは出来なくなる。

ここでの『正しい情報』というのは市民の漠然とした不安を解消することが目的で、方便とさへ言える。これは社会欠如モデル(専門知識ある人が知識のない人、欠如している市民を教えて導くとする)を前提にしたものであり、双方向的コミュニケーションを否定している。つまり、ここでは判りやすく説明していない。多様な意見を認めてない。議論していない。まさしく科学的な態度ではないのである。

首相官邸原子力専門家グループ(8名)が結成され、被災者の非難、受入れの安全確保、長期的な医療、健康管理などに関して首相官邸に助言を行うことになった。さらに放射能対策分科会、原子力規制委員会(ムラから出た分科会)などは開かれた場として、市民の立場に立った放射線の問題について多様な意見を尽くすべきである。同時に科学技術はどのような利害関係で行われてきたかを明確にした上で、しっかり見ておく必要がある。

国連科学委員会、UNSCEAR(アンスケアー)は1950年代に大気圏核実験が頻繁に行われ、第五福竜丸の事件や、アイゼンハワー核の平和利用がなされた頃に、国際放射線防護委員会(ICRP)の組織とは対立する契機で生まれたが、両者とも本質的には『原子力の平和利用』を図る目的のものである。科学委員会という名ではあるが、COST BENEFIT, RISK BENEFIT つまり、費用とリスクによる利益を考え合わせた、政治的なかけひきがなされた上のものである。遺伝学者の警告があっても、それを排除した。被爆の歴史や放射線の健康影響を過小評価して、原発推進のための政治利用なのである。よって日本の代表も核実験の即時停止に反対していない。

放医研(放射線医学総合研究所)-科学技術省の管轄であるが、60年代、70年代までは必ずしも、やみくもには原発推進の立場ではなかった。しかしチェルノブイリ事故頃から国連科学委員会報告案にても放射線被曝の健康への影響に、直接の因果関係はないかのように変わり始めた。それに対しては当事者であるウクライナやベラルーシから大きな抗議がなされたくらいである。『安心するのは早計』であると中日新聞には批判記事が出ている。

福島の事故でも、国連機関のUNSCEARにて福島楽観論の暫定報告書が用意された。 この論旨は、原発事故で最も重要な健康影響は精神的、誰も証明したものではないとし、 1991年のIAEAの国際チェルノブイリ・プロジェクトが700人の被災者について 健康影響ない、不安、心配こそが問題だとした報告書である。これに対してもウクライナ・ベラルーシからは地元のデータが使われていないと不満が出た。これは、学術報告ではなく、政治的報告であると言える。

これらの一連の動き、傾向は、『調査する前から信念あり』の前提に立っていることである。これは宗教関係の研究で、ある考え方がどのようにして広がってくるかのテーマとも共通している。原発関連死や生活環境悪化の原因を、被災者に責任を負わせる、政治的ドグマとして力を持って来ている。

これらの運動を推進する、首相官邸HPや日本学術会議あるいは国連科学委員会の報告は 同じ信念を持った親しい仲間達により、科学的情報・文書は都合よく解釈、利用されていて、政治的意図を持たされたもの以外の何者でもない。そこでは多様な意見、開かれた討議はなされていない。チェルノブイリ以降に世界と日本の専門家が、ある意図を基に互いに利用しあう、密接な関係歴史的経緯を見る必要がある。

科学が、外部資金に依存することにより、そのコストに見合う、科学的成果を求める、科学者の精神の『貧困』が根底にあるのであろう。それは原発推進者は『健康影響は低いほうがよい。恐れることは無駄な費用』とするように、原発推進者は政治的力を持って来ている。基本的には日本では公開されていない。(情報公開によって可能なものもあるが)

日本では世界の科学的権威を利用して、原発推進者の既定方針がさらに加速する。国際的、政治的組織、いわゆる原子力ムラに科学者がかなり巻き込まれている。政治家、官僚は影響受けて、福祉のコスト掛けたくないというモチベーションに合致する。被災者にとっては何とも理不尽なこと。ひとつひとう事実と認識を科学者の行動の歴史をたどる科学をめぐる意思決定のあり方が適切であったかどうかを検証して行かねばならない。

それには市民の測定活動、市民科学は大きな意義と意味を持つ。 昔、ビキニの頃は、科学者と市民は近かった。それが近年は、大きな組織のための利益 が求められる、それに絡め取られる時代になっているのである。原子力市民委員会は、総合的に政府に対して脱原子力政策大綱を作成中。福島原発事故部会で提言して行きたい。

多様な意見、違った立場を尊重する。話し合って、決定する。科学と社会のあり方、楽観できない。科学が次第に大きな利益のために、ひとりひとりの人間のあり方を軽んじてきている。それは巧妙に国連権威を翳してくる。安心のために、『良心』を持った科学者は、どうしたらよいのだろうか。 (文責:古澤)

convert this post to pdf.

convert this post to pdf.