根拠もデータも示さない行政と業者を全面擁護

2月14日、仙台高裁において田村バイオマス住民訴訟の控訴審判決が石栗正子裁判長によって読み上げられた。「判決主文、本件控訴をいずれも棄却する」との言い渡しに、傍聴席の一同は一瞬唖然とし、傍聴席は静まり返り、10秒程度だろうか傍聴者は誰も席を立とうとせずフリーズした。石栗裁判長は、あろうことか、そのあと右手で振り払うようなしぐさを見せ、傍聴者の退席を促した。小声で「次の法廷がありますから」とか言ったという人がいたがほとんど聞こえなかった。

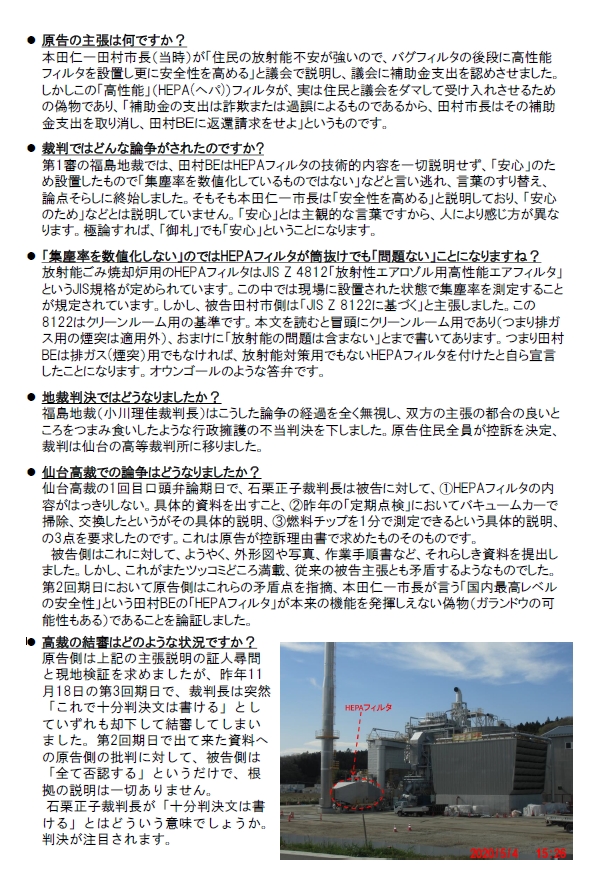

この裁判の原告の主張は、放射能汚染木の焼却に不安を覚える住民に対して、本田仁一田村市長(当時)が「住民の放射能への不安が強いから」「バグフィルタの後段に高性能フィルタを付け、国内最高レベルの安全性を確保する」と議会で答弁。この高性能フィルタ(HEPAフィルタ)が実は、その名に値しない、まがい物で、議会と住民をダマしたというものであるから、田村市は田村バイオマスに支出した15億4千万円の補助金の返還請求をせよ、というものである。

結論から言えば、政治家が業者との結託し虚言を吐き、蓋を開けてみれば、全く異なるものになっている、残念ながらこの国でよくあるパターンが繰り返されたことがこの裁判を通じて明らかになった。まさに議会制民主主義の問題である。法廷で被告は、上記の原告主張を、意図的に捻じ曲げ、バグフィルタで安全は確保されており、「安心のため設置」と言い換え、HEPAフィルタの「集塵率は数値化しているものではない」とまで主張した。そして裁判官もこれに載ったのである。

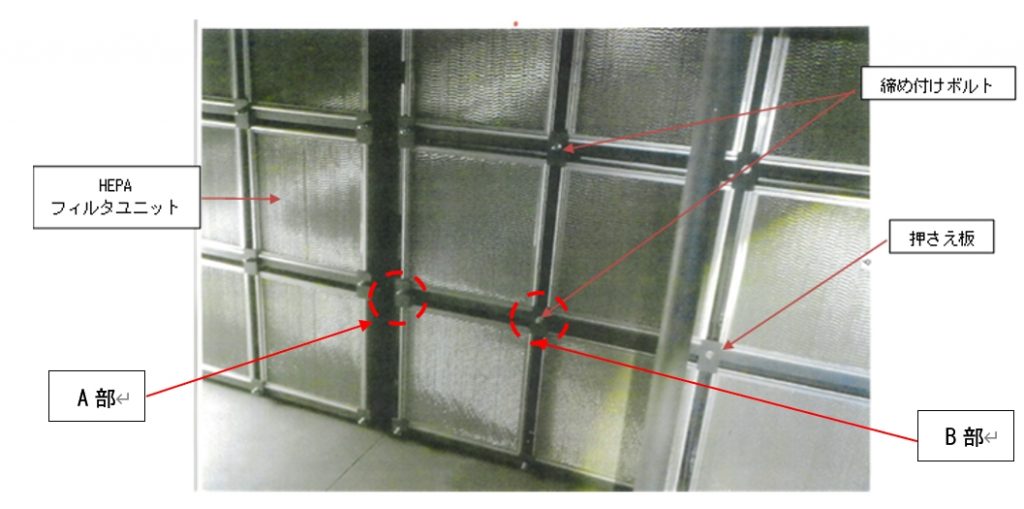

放射性廃棄物の焼却炉用のHEPAフィルタにはJIS規格(Z 4812)がある。この規格のポイントは現場に設置した状態でその集塵率を測定することである。1μm(1ミリの千分の一)以下の細かな粒子まで捕捉するためには、工場出荷時の試験だけでは不足で、輸送や設置、施工時の変形などで漏れが生じる恐れがあるからである。「放射能への不安」対策として「国内最高レベルの安全性」と言うのであれば当然、このJIS規格に従って集塵率の値を示すべきだ。

ところが判決は、本施設は原子力施設ではないから、放射能焼却炉用フィルタのJIS規格に則ったものと「説明した証拠はない」として、原判決を踏襲した。つまり「放射能対策用HEPAフィルタを設置したとは説明していない」という居直り、「勝手にJIS規格に則った確実なものを設置すると解釈したあなたがたが悪い」ということだ。これこそ詐欺師やペテン政治家の手法だ。高裁はそれにお墨付きを付けたのである。

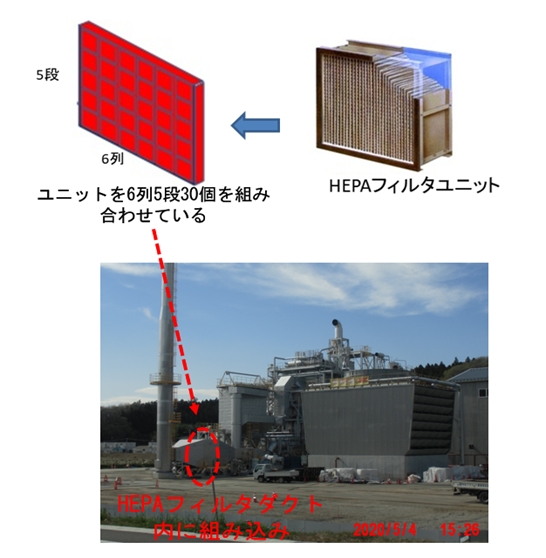

判決は、原告が主張したHEPAフィルタの固定方法の欠陥(米国エネエルギー省核排気清浄化ハンドブックに基づく)について「不適切な設計であるというにとどまり、これにより・・・放射性物質をより高度に捕捉できず、放射性物質の拡散防止対策を万全にするとの説明が虚偽」ではないとしている。微小な隙間の存在が許されないHEPAフィルタユニットの固定という、設備の根幹にかかわる部分が「不適切な設計」であっても、「対策は万全」というのはウソとは言えない、という驚くべき判断、牽強付会というべきものだ。

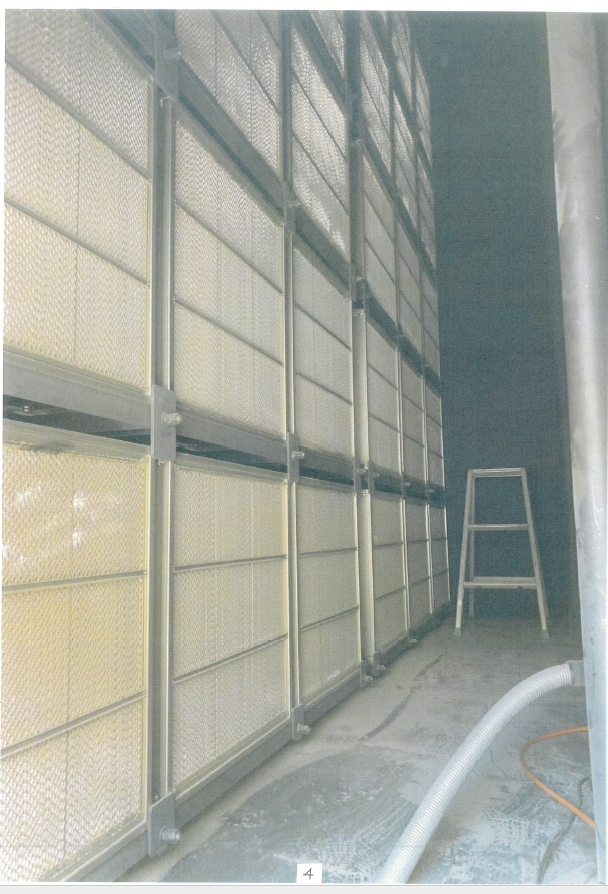

判決があえて触れていない部分がある。本施設のHEPAフィルタは縦横60cm、厚さ30cmのHEPAフィルタユニットを6列5段に並べて一体のものにしている。当然、この30個のHEPAユニット間の隙間からの微小粒子漏れを防がねばならない。ところで、第1審で被告は、この30個のユニットは工場で組み立て、漏れがないことをチェックしてから現地で設置するから漏れはないと説明した。ところが第1審判決後の、21年9月にフィルタが目詰まりを起こしたうえ、それを「定期点検」と称して交換したと説明した。工場から再度、30ユニット一体のものを持ち込んで入れ替えるにはダクトの解体が必要だが、その形跡はない。明らかに第1審判決後に発生した事象について、説明がつかず都合が悪いから無視したのだ。

第2審で裁判長の指示で被告が提出した写真では、バグフィルタとHEPAフィルタの間の床に、飛灰らしきホコリ状のものが積もっており、足跡やホースでこすられた跡まである。これこそバグフィルタからの漏れの証拠だ、という追及に対し、判決は「上記写真のみでは・・バグフィルタを通過した排ガスから生じたものであるということはできず」と堂々と居直っている。それでは、どこからこのホコリはやってきたのか。被告はもちろん、判決でも何も説明していない。なんと被告に優しい判決であることか。

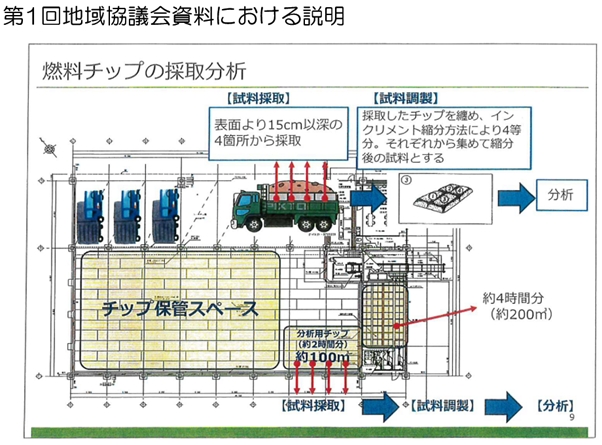

燃料チップの放射能測定のサンプリングでは、荷台の異なる4箇所から深さ150mm程度までスコップでチップを採取するとの説明であったが、実際の作業では、作業員は自分の足元周辺から採取するのみであることを写真とビデオの証拠を付けて追及した。しかし判決は「仮にそのようなことがあったとしても・・すべてにおいて不十分な検査にとどまっていたということはできない」と被告を擁護している。

さらに事前の説明では、上記4箇所からのサンプルを混合して、その中から1検体分を取り出す(縮分という)と説明していたが、被告提出の作業手順書ではその工程そのものが、欠落しており、実際も上記のように足元周辺のみのサンプル採取である。それに対して判決は縮分が、試料の「ばらつきを補正するのに有用であるとしても、採取した試料の全量を検査することにしたことにより」杜撰な検査ではないと強弁する。被告はダンプの荷台の1箇所のサンプル採取ではダンプ荷台の大量のチップの濃度のばらつきを見過ごす恐れがあるから「縮分」法を提示したはずだ。説明ではまっとうに見えることを実際にはやらず、「採取した試料を全量検査」だから杜撰でないとの言い訳はペテン師のやり方だ。高裁はこの言い訳にお墨付けを与えた。高裁もペテン師のグルとしか言いようがない。

その他、原告が指摘した問題点は数々ある。チップ放射能濃度測定時間が異様に短いこと、チップ燃焼では800℃以上にした排ガスをバグフィルタ手前では170℃まで冷却しなければならないが、その根拠となるデータを一切提出しておらず、バグフィルタの健全性が保障できていない点など、挙げればキリがない。

高裁判決はこれら全てについて、問題はないとデータや根拠なしの被告の主張をそのまま認めた。

石栗正子裁判長は、控訴審1回目で原告側が求めた点について、説明するよう被告側に指示するなど、原告に寄り添うような姿勢を見せた。しかし幻想は見事に打ち砕かれた。本訴訟に限らず、裁判所は政治家、行政、大企業など権力の強いものに甘く、権力のない民衆の利益をまもる公正な立場に立たないことが、またしても証明された。しかし、例外的にではあるがまっとうな判決を出す場合もあることも事実だ。

高裁判決は棄却となり、原告の敗訴となった。しかし本裁判は様々な事実を白日のもとにさらした。「国内最高レベルの安全性」というのが放射能焼却炉用のJIS規格も満たさない設備であり、集塵率も出すことができない虚偽の説明だったことが明らかになった。集塵率も出すことが出来ず不適切な設計で設置されているHEPAフイルタは全く本来の機能を発揮せず、実質的にガランドウということができる。そのうち形だけ取り付いているかもしれないHEPAフィルタを取り外しても誰も気づかない。燃料チップの検査では、田村バイオマスは事前説明通りのチェックさえしていないのに、堂々と居直る、全く信頼のおけない会社であることが明らかになった。HEPAフィルタだけでなく、バグフィルタから排ガスによる飛灰が漏れていることが写真で明かにされた。田村バイオマスという会社の技術力の低さ、環境対策に無頓着無関心で不誠実な会社であることが裁判を通して明らかにされた。このまま田村バイオマスが稼働を続けるならば、周辺環境の悪化は避けられない。住民の監視が絶対に必要であることなどである。

「まけないことは諦めないこと」。誰が書いたのか、辺野古のテントに書かれていたスローガンを噛み締めよう。

※控訴審判決文はこちらからDLできます。

田村市バイオマス発電住民訴訟・仙台高裁R5.2.14判決

田村バイオマス訴訟支援の会・ちくりん舎

青木一政